几十年前,在民间,还经常能看到锔匠挑着担子,走街串巷吆喝,“锔盆、锔锅、锔大缸”。谁家的盆、碗裂了,都可以拿到锔匠面前,他在膝盖上铺上一块厚布做垫子,将碗、盆放上,小心拿着工具,打孔、锔钉……这是一个对技术要求极高的工作,而且需要有静气。当锔匠在叮叮当当修补碗、盆、锅等时,旁边会围着看热闹的大人小孩,大家都屏息,一眼不眨地盯着锔匠手中的工具,生怕出个动静惊动锔匠。

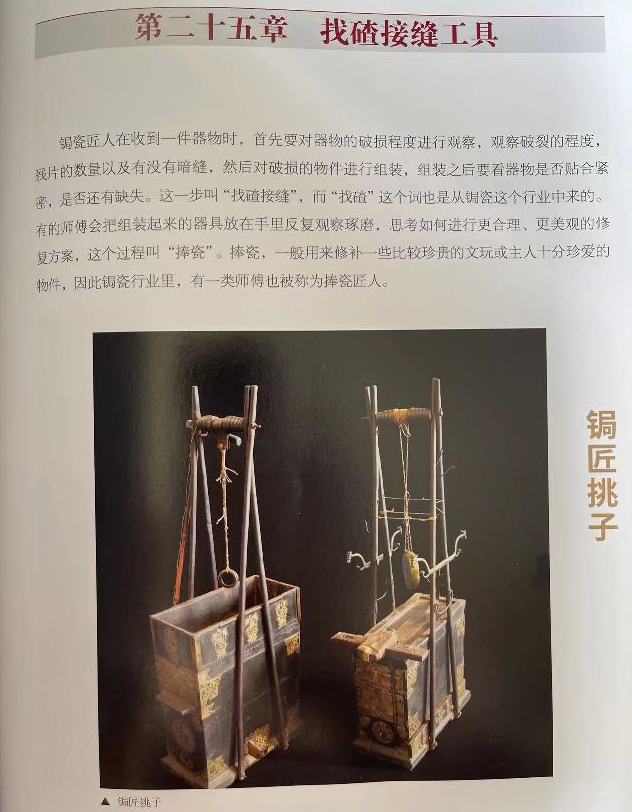

而这个场景,现在几乎看不到了,提到“锔匠”,90后00后的年轻人几乎都茫茫然。锔匠及其所从事的工艺是中国传统民间文化的组成部分。翻开厚厚的精装彩印版《中国传统民间制作工具大全》第254页,我们可以看到这部分的题目为《锔匠工具》,接下来的图片有锔匠挑子、锔钉锔过的茶壶、锔钻、锔钉等等,再现了这个传统民间工艺的所用的工具及其流程。金刚钻头是锔瓷工作中不可缺少的部件,因这个缘故才有了那句老话,“没有金刚钻,就别揽瓷器活。”

一页一页翻阅书中的篇章,会细细地体会到中国传统民间制作工具的妙趣,它们身上所承载的中国传统元素和骨子里的炎黄血脉,让人为之动容。中国的农耕文化,千百年来老百姓们生活依赖的各项工具或物件,它们竟是最为朴素厚重而且最具有烟火气的,正因为这些无声的工具的帮助,我们才一代一代生生不息。瓦匠工具、砖匠工具、铜匠工具、木匠工具等等。

写这本书的人无疑对传统民间制作工具有着深深的热忱,而且付出常人难以想象的巨大努力。他没有像一些当下追风作者专门写时髦的东西,写吸引人眼球类似“快餐文化”的东西,他写了这些静悄悄的“工具”,为这些开始沉寂的民间工具做“传”,从一个角度上来说,他是那个敢揽“瓷器活”的人,因为他拥有自己的“金刚钻”。他是山东巨龙建功集团公司董事长王学全,一位在建筑行业驰骋了45载的长者,今年他已经65岁了。在书的前言里他写道:出于对行业的热爱……抢救收集了许多古建筑构件并开始逐步收集一些传统手工制作工具,从最初的上百件瓦匠工具到后来的木匠、铁匠、石匠等上百个门类数千件工具,以此建立了“原融建筑文化馆”。他用自己的赤诚的热爱、毅力与坚持不懈——这恰是他的“金刚钻”,成就了这件常人眼里匪夷所思的事情。

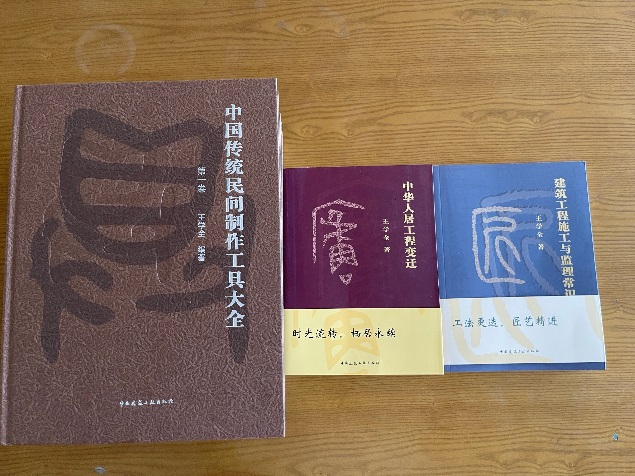

王学全董事长衣着朴素,高高的个子,爽朗又沉着的谈吐,他的眼神却是澄澈且深远的。在2023年4月20日中午,他匆匆来到青岛科技大学图书馆,捐赠了他的八册书,这真是沉甸甸的八册书,有《中国传统民间制作工具大全(第一卷)》6册,《建筑工程施工与监理常识》1册,《中华人居工程变迁》1册,除了第一本书的珍贵,后两本亦同样令人刮目相看,文本是以歌谣的形式呈现的,比如《建筑工程施工与监理》的第98页:房屋构造及施工技术要点:“农村草屋土坯房,传统多用木过梁。临时建筑洞口小,也可选用木过梁。安装使用能周转,防腐措施使用长。材质必须有韧性,脆脂木料扔一旁。”歌谣读来有理有趣。王学全曾说,背过这本书里的歌谣,就拥有了这方面的专业知识,甚至参加这方面工作的面试都没问题。再翻开《中华人居工程变迁》254页,写的是山东临朐县的传统民居:“古村落,尤有庄。隐士村,抱山冈。临朐北,有井塘。齐鲁宅,雷同样。重实用,不张扬。中庸风,继世长。”歌谣通俗易懂且有文化气息。

王学全董事长是一位真正令人可敬之人。感谢他为青岛科技大学图书馆捐赠书籍。也期待他早日完成《中国传统民间制作工具大全》后续卷本。他默默地在齐鲁大地上埋头前行,他经过的地方,留下了闪闪烁烁的珠玉。

文:赵晓芳 审核:李明